图联社动态

图联社动态“故乡遇见他乡”——摄影师日越在淄博图书馆举办个人影展与讲座

发布日期:2017-12-28 11:09:00

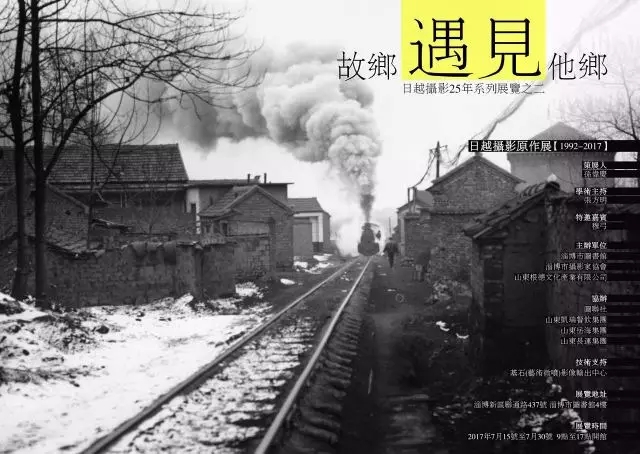

7月15日,摄影师日越受淄博摄影家协会邀请,在淄博图书馆举办“故乡遇见他乡”系列个人原作品展览和以“选题策划与摄影创作”为主题的讲座,作品展出时间为2017年7月15日—-2017年7月30日。

摄影师 日越

简介:日越,独立摄影师

原名杨明。祖籍山东寿光,生于山东淄博,现居济南。

1992年开始摄影创作,作品倾向纪实。

主要作品:

《方圆四十里》《流浪者》《新人类的节日》《蒸汽机车》《消失的乡村》《都市梦》《万岁-百位百岁老人肖像》《根脉》等

职业经历:

1989-1992 山东冶金机械厂 工人

1993年-2001年山东大众广告公司 美工

2001- 2002年北京《视觉21》杂志图片编辑

2003-2006年济南《齐鲁周刊》摄影记者

2007年创办图联社(至今)

出版:

2004年《最后的蒸汽机车》明信片

2007年《照相15年》

2012年《微观》

2013年《43张照片》

个展:

2002年 淄博信息港。网络摄影展《方圆四十里》

2012年山东大学。日越摄影20年摄影展《微观》

2014年济南美术馆。《济南往事》摄影展(2003-2013)。日越济南摄影10年纪念。

2017年青岛居然之家顶层设计中心。《10x10》日越摄影原作展(1992-2017)。

联展 ;

2005年淄博市博物馆。“社会内心关注”山东摄影十人展

2007年山东省博物馆。山东当代艺术大展《呼吸》

2009年北京三影堂。《临点-年轻摄影师看中国》

2009年广州美术馆。广州双年展《看真的.COM》

2011年北京上上美术馆。《历史 新宋庄》艺术大展

2014年北京王府井。《万岁万宁》摄影展

2016年广州大沥。《创新大沥》摄影展

“左右”看

日越/文

在拍照时,我有两方面关照,一方面是客观存在的事物,另一方面就是内心的感受,这两方面“左右”着我的观看以及最终的个人化影像形成。

我的摄影过程是一种自我价值的寻找、判断、确认,是一种自我的影像控制。

以内心感受,评判现实生活,印证事物的存在,探索个人化的影像趣味为目的摄影行为,尝试建立自己的“个人影像价值体系”。

建立“个人影像价值体系”就是有态度(情绪)的观看,强化个人观点,尊重自我的内心感受,独立思考,也是有耐心(长时间)的观看,是“生命体验(代价)”感受式觉察,是一种特定时间阶段的、历史使命感的观看。摄影师透过“个人影像价值体系”式的观察方式,确立一种个人的视觉范式:个人化的影像与视角。

“个人影像价值体系”是异于公众影像价值体系的视觉价值观,它是个人观察对现实世界的一种视觉化的塑造、寓意、描述和评判。以现实事物为素材,将以视觉化、抽象化、艺术化。将无以言表的情景图解,个人化影像对于影像的真实性并不做刻意的强化和粉饰,是以自我为主体对当下社会生活的一种文化自觉,是通过影像对现实世界展开艺术批判与思考。

众所周知的影像成因,让影像掺杂着众多意图。影像自身的多义性以及影像传播的复杂性让这个现实世界与这个世界的影像形成了一个永远难理清的关系。

这个世界的影像是一种“伪现实”或是“超现实”;一种日常的偶然性;一种巧合;一种与现实有关系的画面构成;它并不能证明现实中的真实;它也不是现实的全部,它只是一种对现实的看法,是被无形的价值观念影响下的目击;或是一种刻意的视觉呈现。

或许,追求影像的真实性、影像意义、光影的唯美、决定性瞬间都是对世界的一种另类误读。通过影像对世界的认知方式,随着摄影的全民化正在发生大的改变,对于影像观看的价值观也因时间、个人立场、人生观、文化、信仰、种族、身份等的不同也会有千差万别的纷争。

摄影师需要形成个人化影像风格,建立“个人影像价值体系”,与公众影像价值观保持对应与差异。否则,摄影师的影像个人价值便会沦为题材和设备的囚徒,卷入公众视觉传播(媒介)观念的浪潮中。成为话题或观点的配图或压题照片。

“左右”看的初衷永远是个人影像背后的秘密与迷宫。

公众影像价值观与个人影像价值观,是很难两全。一名摄影师的立场或左或右,势不两立,若含糊不清,是一种尴尬的境地,最终淹没在公众影像汪洋之中。